Dans l’Ain, un patrimoine industriel d’exception

Terre de savoir-faire et d’excellence, le département de l’Ain regorge de trésors industriels. À seulement 15 km l’un de l’autre, deux lieux emblématiques témoignent de cette richesse : la cuivrerie de Cerdon, labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant, et le musée des Soieries Bonnet, installé au cœur du village de Jujurieux. Ce dernier conserve la mémoire d’une industrie textile florissante et abrite aujourd’hui le plus important fonds patrimonial au monde dédié à la soie.

Fondées en 1835 par Claude-Joseph Bonnet, natif du village, les Soieries Bonnet ne furent pas seulement un fleuron de l’industrie lyonnaise décentralisée, mais aussi un modèle inspirant pour des nations entières, à commencer par le Japon. Après avoir appris les secrets du métier auprès de son oncle à Lyon, Bonnet revient dans le Bugey pour y ériger une usine pionnière — un véritable village-usine où des générations de femmes ont marqué de leur engagement l’histoire sociale et industrielle de la région.

Si l’avènement des fibres synthétiques et la modernisation du secteur textile ont fini par mettre un terme à l’activité de l’usine en 1999, son héritage, lui, perdure. Le site, resté intact, appartient désormais à la Communauté de communes et accueille un musée vivant, porté à ses débuts par deux anciens employés. Leur mission : transmettre, inventorier, collecter, raconter. Témoignages d’anciennes ouvrières, objets du quotidien, machines en fonctionnement… ici, le passé se vit à hauteur d’hommes et de femmes.

À seulement 30 minutes de Bourg-en-Bresse, une escapade au musée des Soieries Bonnet est une plongée dans une aventure humaine et industrielle hors du commun — un voyage sensible au cœur d’un patrimoine rare, profondément ancré dans le territoire.

Jeunes ouvrières travaillant à l’usine- Fonds d’archives photographiques Musées de l’Ain

Aux origines d’un monde tissé

L’air du 19ᵉ siècle portait le bruissement des cocons, que les magnaneries du Midi fournissaient aux filatures lyonnaises. Les canuts tissaient les étoffes avant qu’elles ne partent pour l’anoblissement, où teinture, peinture et impression donnaient vie aux motifs.

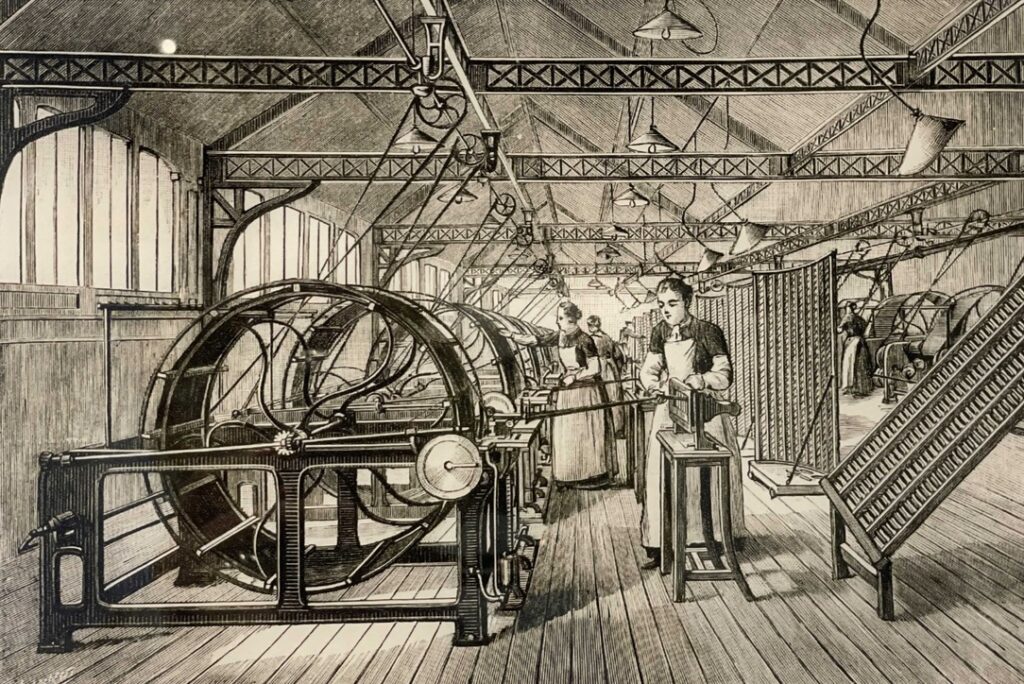

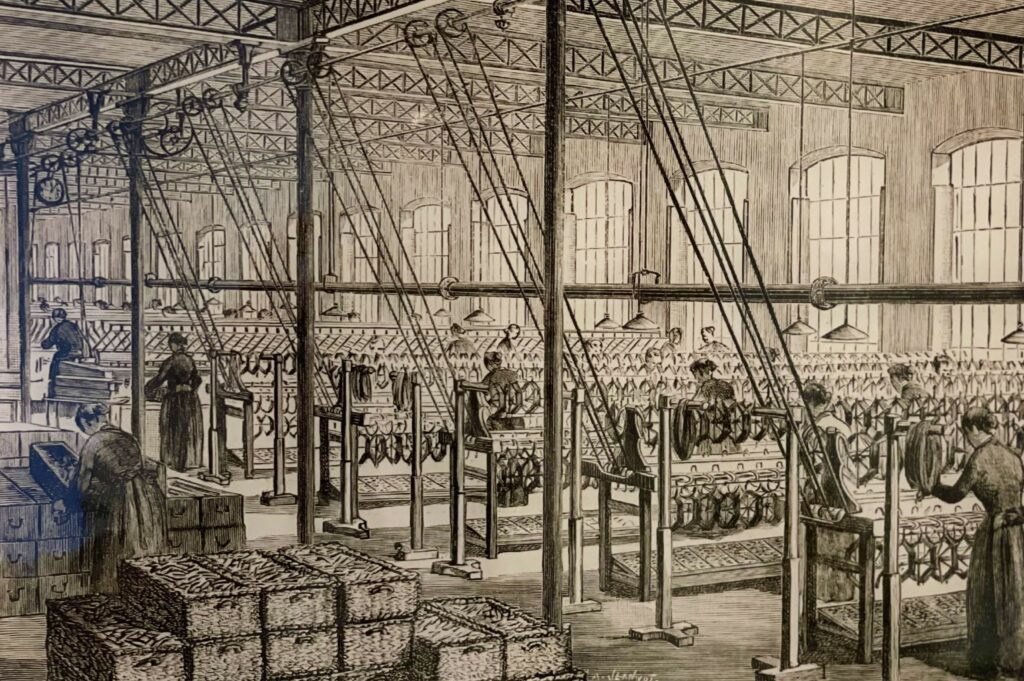

Mais dans les années 1830–1835, la révolution des canuts fait naître une prise de pouvoir : certains soyeux reprennent la chaîne de production à leur main. Claude‑Joseph Bonnet, revenant à Jujurieux en 1835 avec ses vingt hectares de terrain, conserve ses ateliers lyonnais et construit une filature où de jeunes pensionnaires — souvent rapatriées d’orphelinats — sont encadrées par des sœurs de Saint-Joseph. Ces jeunes filles, âgées de 12 à 20 ans, s’adonnent à la délicate tâche du déroulage et du moulinage du fil à soie. Le paternalisme, à la fois structurant et contrôlant, façonne un univers où l’usine devient pensionnat et l’ordre social se lit dans la douceur des gestes.

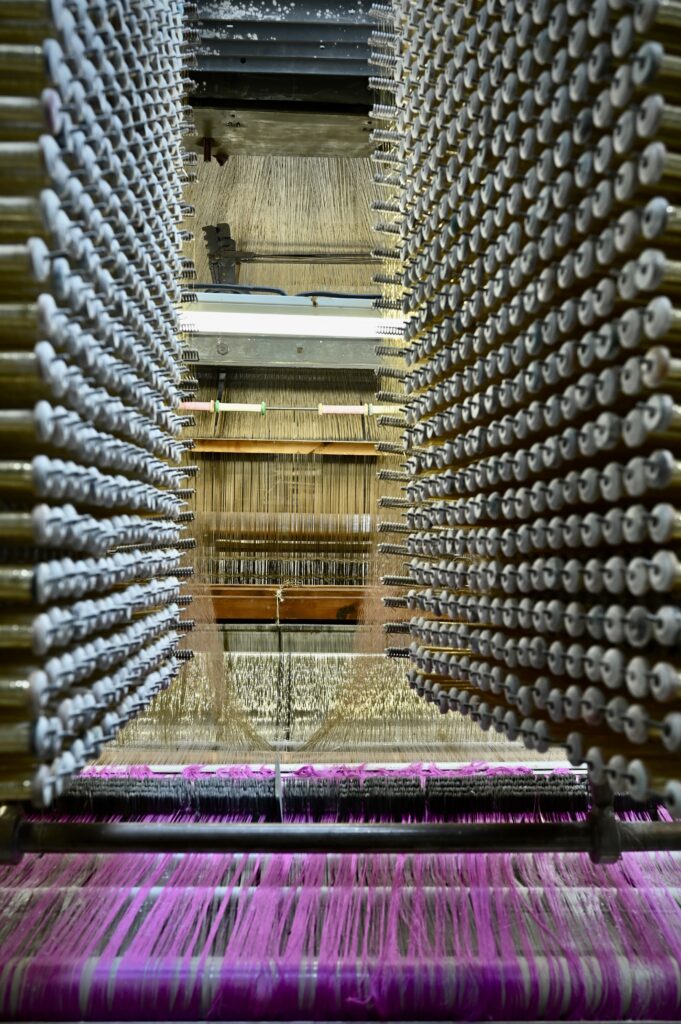

Dans les années 1850, environ 800 foyers de Jujurieux tissent encore à domicile. Mais l’usine se transforme : le tissage mécanique s’installe selon la méthode Jacquard, les bâtiments s’étirent à l’horizontale, et les métiers façonnés permettent la création des étoffes les plus raffinées. Les teintures chimiques, menées par l’entreprise Gillet, donnent naissance au fameux « noir Bonnet », spécialité de la région, profonde et mystérieuse.

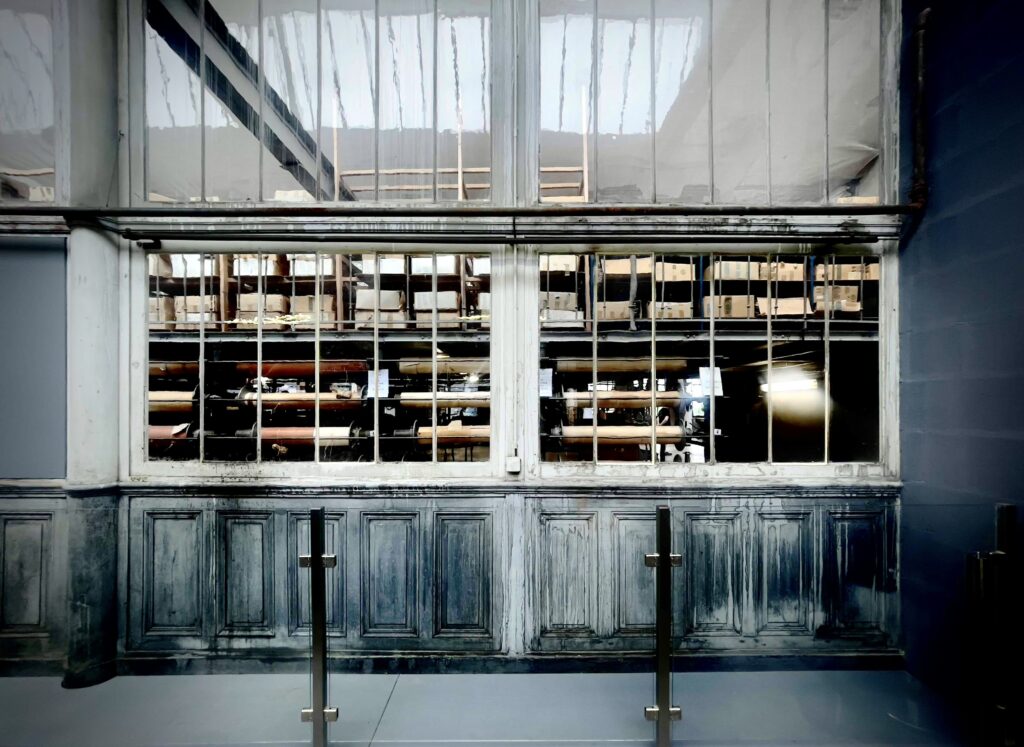

Vue intérieure des ateliers -Photo © K.HIBBS

Métiers à tisser des usines Bonnet -Photo © K.HIBBS

Métiers à tisser des usines Bonnet -Photo ©K.HIBBS

Dans le quotidien des ouvrières

Au musée des Soieries Bonnet, la mémoire des “petites mains” reste présente. L’usine-pensionnat articulait une organisation sociale complète : cité ouvrière, économat, infirmerie, maternité, crèche, garderie, chapelle… Au tournant du 20ᵉ siècle, on y dénombrait jusqu’à 600 pensionnaires logées au cœur du site, tandis que des externes, aux origines cosmopolites, vivaient dans les cités avoisinantes. Les filles étaient scolarisées dans une école intégrée, soignées dans une infirmerie, nourries, vêtues et chaussées via l’économat, bercées par la vie spirituelle de l’aumônerie attenante à la maison de maître. Tout en bas du terrain, la filature s’élevait sur cinq étages, dotée même d’un terminus de tramway pour raccourcir les trajets.

Ces jeunes ouvrières venaient de Lyon, de zones rurales ou minières, parfois de Pologne, d’Italie du Nord, d’Autriche ou de Suisse, entre la fin du 19ᵉ siècle et l’Entre-deux-guerres. Elles signaient un contrat de deux ans, recevant en échange une formation morale et religieuse — une double opportunité : ascension sociale pour elles, main-d’œuvre disciplinée pour les patrons.

La Seconde Guerre mondiale amène son lot de tourments : l’effectif tombe en dessous de vingt employés. Pour survivre, les Soieries Bonnet se réinventent en tissant du velours, tissu plus accessible et plus sobre.

Ouvrières à la cantine-Fonds d’archives photographiques des musées de l’Ain

L’ourdissage mécanique-Gravure du Fonds d’archives des musées de l’Ain

Le dévidage-Gravure du Fonds d’archives des musées de l’Ain

Poste de travail de métier Jacquard-Photo© K.HIBBS

Une robe de mariée dans les ateliers-Photo © K.HIBBS

Un modèle exporté jusqu’au Japon

Reconnue pour la finesse et l’élégance de ses tissus, la maison Bonnet collabore rapidement avec la haute couture. Son concept d’usine-pensionnat trouva un écho au Japon : la filature de Tomioka, bâtie à l’ère Meiji, reprenait le même modèle sociétal. Le gouvernement japonais fait construire une filature de production massive de soie brute (grège) et commande du matériel à la cuivrerie de Cerdon pour le déroulage des cocons. Des ouvriers de Cerdon voyagent jusqu’à Tomioka pour assurer l’installation : une coopération franco-japonaise au fil du textile, couronnée par une médaille à l’Exposition Universelle .

De l’usine au musée

Les portes des Soieries ferment en 1999, asphyxiées par l’essor des tissus synthétiques. Mais l’édifice est préservé, pour devenir musée : deux siècles d’histoire tissés dans un même lieu. Le visiteur découvre un parcours en plusieurs fragments :

-

Un corner tactile et sensoriel : origine de la soie, textures, matières, légendes – dont celle de l’impératrice chinoise, découvrant par hasard la soie il y a 3000 ans lorsqu’un cocon tomba dans sa tasse de thé…

-

Une scénographie humaine : reconstitutions de classe, noms brodés des pensionnaires, photographies anciennes, les carnets des enfants, les registres du personnel, plus de 1 400 graffitis gravés sur les volets de moulinage. L’histoire devient palpable, sensible, émouvante.

-

Une présentation temporaire, actuellement intitulée Mariage, une tradition de l’élégance!, jusqu’en novembre : robes de mariées prêtées par La Dame d’Atours, créations de Sylvie Berry, Marie Ferrero‑Favoriti et Christine Poirson, retraçant l’évolution stylistique depuis la Belle Époque jusqu’aux années 60.

Créations de Sylvie Berry, Marie Ferrero‑Favoriti et Christine Poirson-Photo © K.HIBBS

Le cycle du ver à soie raconté

Le musée offre également une immersion pédagogique dans l’univers du ver à soie : de l’œuf minuscule à la chenille gloutonne, jusqu’à son cocon où naîtra le fil précieux. Au fil des stades — œuf, chenille, chrysalide, papillon — le visiteur apprend le séchage, l’ébouillantage des cocons, le déroulage délicat, le fil brut (souvent composé de 5 à 8 fils assemblés), et enfin l’élimination de la séricine pour révéler la douceur et l’éclat de la soie. Chaque fin de fil est la promesse d’un tissu — mousseline légère ou crêpe fluide selon son tissage.

Vers à soie et feuilles de mûrier-Photo © K.HIBBS

Chrysalides-Photo © K.HIBBS

Cocons de vers à soie-Photo •K.HIBBS

Mariage, une tradition de l’élégance

Jusqu’en novembre, le musée des Soieries Bonnet célèbre l’union de l’histoire et du raffinement à travers l’exposition temporaire Mariage, une tradition de l’élégance. Une collection rare de robes de mariées y dévoile ses plis, entre mémoire intime et évolution stylistique. Certaines pièces proviennent directement des archives des Soieries, enrichies par les trésors prêtés par Nathalie Haran, fondatrice de l’entreprise de patrimoine vivant La Dame d’Atours.

Les créations de Sylvie Berry, Marie Ferrero-Favoriti et Christine Poirson ponctuent le parcours de leur singularité. On y lit, en filigrane, l’histoire des femmes, des silhouettes et des époques.

Ces stylistes incarnent l’union de l’héritage local et du contemporain, à l’image du musée lui-même : un dialogue subtil entre mémoire industrielle et créativité actuelle. À travers ces pièces, on comprend que la robe de mariée n’est pas qu’un vêtement : c’est un récit, un héritage, une émotion à porter.

À la Belle Époque, la robe s’allège, abandonne les carcans pour mieux épouser le mouvement. Les Années Folles consacrent le règne de la robe blanche fluide, libérée du corset. Puis viennent les Trente Glorieuses, âge d’or d’un mariage plus accessible, où l’élégance se démocratise.

À partir des années 1960, les robes se raccourcissent, épousent un vent de liberté. Les jupes s’envolent au-dessus du genou, même si les familles aisées continuent de préférer les modèles longs, porteurs d’un certain prestige. Chaque robe ici raconte un moment, un choix, une époque — entre tradition, audace et quête de beauté.

Affiche de l’exposition Mariage!

Exposition « Mariage! »- Photo © K.HIBBS

*****

Visiter le musée des Soieries Bonnet

55 Pl. Marcel Grillet 01640 Jujurieux

https://www.cerdonvalleedelain.fr/musee-soieries-bonnet

Y aller depuis Paris

1H27 en TER pour Ambérieu-en-Bugey + BUS Ligne 137

1H55 en TGV pour Bourg-en-Bresse + BUS Ligne 122

Loger à Bourg-en-Bresse

Hôtel Panorama 360****

22, rue Gustave Léger – 01000 Bourg-en-Bresse, France

+33 (0)4 81 51 10 10

https://www.bourgenbresse-panorama360.com

Se restaurer à Bourg-en-Bresse

Agave Restaurant

27 Rue Victor Basch

01000 Bourg-en-Bresse

+33 (0)4 74 25 92 09

Se renseigner

https://www.ain-tourisme.com/

Remerciements à Ain Tourisme et Florence Bereziat

Texte et photos © Katherine HIBBS

Cet article est non rémunéré

0 commentaires